Carlos Baptista cansado da guerra?

Carlos Baptista cansado da guerra?

Comecemos por esta que aliás não se “esqueceu” apenas do brasileiro (ou de Graciliano Ramos) mas de Proust, de Joyce e de Borges. Os suecos premiantes escrevem torto por linhas direitas e fazem uma gestão assaz curiosa do prémio gordo que dão: os seus eleitos devem fazer o mínimo de ondas possível e com sorte ser politicamente correctos. Depois, antes do reconhecimento do mérito absoluto, esteja ele onde estiver, fazem uma sábia dosagem politico-geográfica do galardão para salvar uma aparência cada vez mais fantasmática da realidade literária.

Alguma leitora mais ousada começará a dizer para os seus botões que nestas linhas anda bicheza política e doméstica e terei de lhe responder à sua muda pergunta com o clássico “morno, morno, quase quente” Como adiante se verá...

Passemos à geração e aos bons ventos que a trazem de novo a estas páginas melancólicas mas incorrigíveis.

E comecemos (arre é a segunda vez que uso o verbo) por uma cândida verdade. Todas a gerações acrescentam o seu grãozinho de sal à marcha humana. Todas ou quase, que algumas em vez de sal juntaram areia ...

Todavia a geração de sessenta teve a sorte de se cruzar com uma série de eventos históricos, muitos dos quais exteriores a ela e à sua acção-reacção, e isso tornou os seus membros primeiro, testemunhas e depois, actores (e algumas vezes vítimas) de um tempo e de um modo (como a revista, como a revista... ) que os marcaram fortemente. Política, estética e eticamente. A flower generation portuguesa marcou a música o cinema a poesia e a política do resto do século.

Teve ajudas evidentemente, juntaram-se a ela outros actores mais velhos e mais novos, sofreu influências e no seu percurso não nasceram apenas rosas. Mas globalmente não vale a pena contestar este facto que é mais do que uma evidência. As coisas correram-nos bem, tivemos sorte, muita sorte mas convenhamos também a soubemos merecer.

E é aí que entra o Carlos Baptista ele próprio e os muitos inúmeros Carlos Baptistas que encheram uma Coimbra buliçosa, entusiástica, indignada e que pintaram o cinzento sujo dos dias com umas fortes pinceladas de fantasia que foram um pouco mais do que o manto diáfano a que aludia um outro estudante de Coimbra cem anos antes. E que com uns escassos centos de amigos deu nome a uma outra geração redentora que mesmo quando se crismou de Vencidos da vida sabia que, de facto, estava a vencer a morte.

Carlos Baptista, portanto. Mas porquê este arganaz cachimbante, que já cachimbava umas fedorencias tabágicas na altura há quarenta anos atrás em reuniões que se prolongavam tumultuosas noite fora? Olhem, por nada e por tudo. Por nada, porque ele se vê o nome impresso, mesmo nesta etérea blogosfera é capaz de se assustar. Por tudo porque nele retrato o Barata, o Zé a João, o Sérgio os irmãos Moutinhos, a malta que comia na Adélia o Pedro (e a mãe Judite, Judite Mendes de Abreu uma agora nonagenária tesa como poucas e poucos que deu a cara, a casa a quem fugia, o dinheiro que não era muito a quem precisava, mulher de todas as ocasiões sobretudo das difíceis, das que exigiam muita mas muita coragem...) os Namorados todos e sei lá mais quantos. Já aqui falei de outros, dão-se por citados que senão a lista não acabava, felizmente éramos bastantes, e com o tempo, a teimosia, a militância política, académica e artística fomos pouco a pouco sendo mais, um rio, uma enchente ou o que, nesses tempos de vinho e rosas, de chumbo e lágrimas, mais se pareceria a isso num país de zombies, de vampiros e de meninos do bairro negro.

E tudo isto vem porquê?

Ora porque ontem, 27, fui de jornada até à Coimbra de lavados ares (bem, lavados ares é que não. Uma terra airosa que era está retalhada por monstros horrendos de cimento, uma enxúndia nova rica e grosseira de prédios feios que nos fazem pensar que ali ou não andou arquitecto ou então andou muito, mas muito, dinheiro, mal lavado tal é o aspecto da ocupação do solo do amontoado. Daqui a uns anos ou aquilo é arrasado por mera medida de saúde pública ou a Vila d’Este dos arredores do Porto ganha o prémio da urbanização por excelência!) para moderar mais um debate sobre os movimentos estudantis do decénio. Moderar, atenção! Falar pouco, dar a palavra aos preopinantes, suscitar alguma questão ou acertar agulhas no caso de... Os paleantes eram três, outros amigos de longa, longuíssima data, a saber o António Taborda, o Pedro Vasconcelos e o António José Remédios, actores respectivamente da crise de 62 e anos imediatamente anteriores (luta contra o decreto 40900, campanha Delgado e ascensão da esquerda coimbrã ao poder associativo) do rescaldo da crise de 69 e implosão do movimento estudantil nas lutas mais claramente políticas, mais radicais, e finalmente no terceiro caso um actor da luta de 69 com a vantagem de poder dar um testemunho de uma escola em mudança, a Faculdade de Letras e do curioso início da pequena mas determinada falange trotstkista. O moderador, este escriba aqui presente tinha a vantagem de unir as duas crises onde felizmente tinha metido o pé, a mão o entusiasmo com as consequências que essa impertinência conleva. Ou seja, dava as deixas e preenchia os espaços mortos. Foi bom? Foi mau? Disseram-se verdades transcendentes? Apareceu uma nova teoria? Francamente!... Foi apenas uma conversa, um lembrar que ainda por aí andamos, como um certo ex-primeiro ministro que ronda por aí (e que felizmente nada tem a ver connosco), um encontro com outros amigos, cabelos brancos que a idade não perdoa, mas com um brilhozinho no olhar (para não deixar o Zeca sozinho...) que é uma maneira também de ser solidário (outra...).

É claro que depois da funçanata propriamente dita, a conversa continuou como se voltássemos todos aos nossos vinte anos. Eu pela minha parte despedi-me do dos Baratas e dos Baptistas às cinco da matina com o pretexto de ter de dormir. A excitação era todavia tanta que não preguei olho: li o resto da biografia do O’Neil de que por aqui já falei e, às oito, reconfortado por um banhinho quente, ala que se faz tarde para o Porto.

Custa-me confessar que contas feitas por alto, e dado que cheguei a Coimbra ainda de manhã estive à conversa com o Zé Barata umas boas sete horas que depois do jantar conversante, da conversa com o povo ex estudantil se renovou por mais três ou quatro. É obra!

Devem andar por aí uns governantes e deputantes com a orelhinha gorda a arder. Estão com sorte porque se os tivéssemos apanhado a jeito, com a azia com que lhes estávamos, tinham tido direito a sermão e missa cantada. Alguma vez será que não perdem pela demora. É que os anos 60 não deram só malta porreira, era o que faltava. Também produziu o seu lote de arrivistas, oportunistas e outros sacristas que só rimam com os Baptistas do título porque foram nossos contemporâneos. Devem pensar que ganharam a guerra.

Estão muito bem enganados pois que a malta ainda não arrumou as botas e, muito menos, se deu por vencida. Ou, por outras palavras, ainda não estamos cansados da guerra, dessa guerra iniciada há quarenta anos em nome de uma indignação e que nos permite ainda hoje olharmos uns para os outros sem corar. E com alegria!

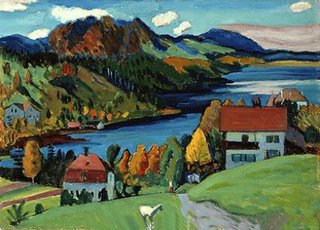

nota: notarão que eu agora estou a meter ilustrações. Burro velho aprende línguas, quand-même! Desta vez tem direito a uma paisagem do Staffelsee. A autora é Gabrielle Munter (Berlin 1877, Murnau 1962). Além de óptima representante de "Der Blaue Reiter" e de colega e amiga de Macke, Marc ou Kandinsky com quem, aliás, viveu, pintou muitas paisagens da zona de Murnau (Baviera, gebiet de Garmish Partenkirchen onde fui muito feliz há exactamente 21 anos. Com uma lembrança fortíssima para Kerstin.